圧力鍋を使ってお手軽に「あんこ」を作るレシピの公開です。失敗の原因となる「煮方」「炊き方」のポイントもまとめておきます。「あんこ」を手作りすると甘さの調整もできるし、「有機栽培小豆」「てんさい糖」など体に優しい素材を選ぶ事もできるというメリットがあります。また、小豆は前日から水に浸しておく必要が無いので、思い立ったらスグ作れてお手軽です。

「圧力鍋」を使って超お手軽に「あんこ」の手作りしたい方の参考になれば幸いです。

「あんこ」の作り方レシピ!圧力鍋使用

あんこの材料

- 小豆150g(圧力鍋の容量に合わせる)

- 砂糖150g(小豆と同量の砂糖が基本)

- 塩1.5g程度(入れると甘みが増す)

小豆は使う「圧力鍋」の容量によって1度に作れる限度量が違ってきます。

砂糖の量は甘みの好みで調整OKです。「てんさい糖」「グラニュー糖」「ザラメ」「黒糖」「白双糖」などの種類も好みで選択OKです。「てんさい糖」など血糖値の上がり難い(低GI値)の糖を使えば体に優しい「あんこ」が作れます。

あんこの砂糖量をどれだけ控えられるか?

私の場合「小豆」150gに対して「てんさい糖」を100gで作ってみましたが十分な甘さが感じられました。甘さ控えめで作ってみて、甘みが足りない時は最後にハチミツを加えて調整する方法もあります。

何度か作った結果、美味しく食べるには「小豆」150gに対して「てんさい糖」を60gくらいが限界だと感じました。私の味覚の場合なのでご参考までに。

【一般的】小豆150g:てんさい糖150g(ほぼ売ってるやつの甘さ)

【控え目】小豆150g:てんさい糖100g(控えられた上品な甘さ)

【甘み弱】小豆150g:てんさい糖80g(小豆の風味を楽しめる甘さ)

【限界】小豆150g:てんさい糖60g(小豆の風味の方が砂糖の甘みより感じられる)

- 砂糖の代わりに「ハチミツ」を入れる

- 砂糖の代わりに「チョコレート」を入れる

- 「米麹」と「あんこ」を発酵させて「発酵あんこ」にする

小豆を茹でこぼす「渋きり」

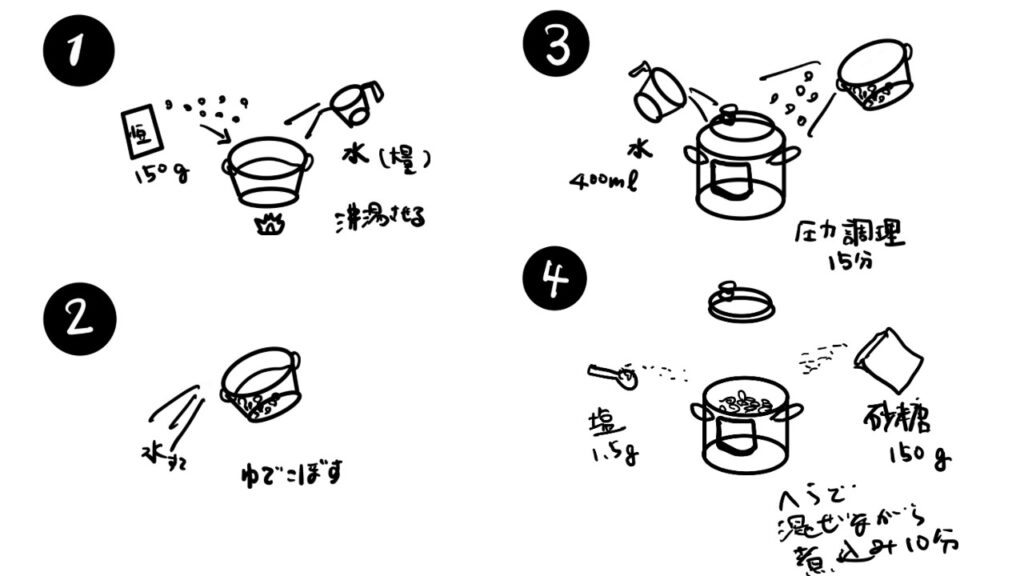

まず最初に、使う圧力鍋の容量にあった小豆をよく洗います。次に、大量の水で「茹でこぼし」します。小豆の渋味を抜くための工程で「渋きり」と言います。

渋みを抜く必要があるので、できるだけ大量の水を使って茹でこぼします。水の量が少ないと小豆の渋みが水に排出できずに渋い「あんこ」になってしまうので注意です。どんなに少なくとも小豆の3倍の水は必要です。

沸騰したらコップ1杯程度の水(びっくり水)を入れます。表面が急に冷えるので小豆のシワが伸びる効果があります。また小豆が水を吸い易くなります。びっくり水の後、再度沸騰させて数分煮ます。

ゆで汁が小豆色に変わっている事を確認して、少し食べて味見してみて渋味が抜けているか確かめます。この「渋きり」は原則1度のみ行います。何度も「渋きり」すると小豆の風味や栄養が抜け過ぎてしまうためです。

- 大量の水で「茹でこぼし」する事で渋味を抜く

- 渋きりは1度のみ

圧力鍋で圧力調理15分「小豆を炊く」

茹でこぼした後の「小豆」と「水400ml」を圧力鍋に入れます。

圧力鍋を使わず普通の鍋で作る時には乾燥状態の小豆重量の3倍の水を使うのが一般的です。(小豆150gなら水450ml)「圧力鍋」を使うと水の蒸発が無いので、「普通の鍋」で茹でる場合より入れる水量が少なくなります。

入れる水の量が多いと最終的に水を捨てるか、水分が蒸発するまで煮込む事になります。逆に、水が少ないと小豆が焦げてしまいます。

- 鍋で作成する場合:小豆150g+水450ml

- 圧力鍋で作る場合:小豆150g+水400ml

圧力鍋で15分圧力調理します。圧力ピンが下がるのを待って次の工程に移ります。

職人さんが鍋で煮てあんこを作るる場合、豆の生産年・豆の種類・水分量・作る分量など考慮して煮込むのですが、圧力鍋の場合は適当です。よって、職人さんが煮込んで作る「あんこ」の方が美味しく作れるでしょう。圧力鍋で作る場合は手軽に楽に作れることを優先しています。圧力鍋で作ると小豆の芯が残ってしまう失敗などが無くて、素人でも失敗し難いです。

砂糖と塩を入れて10分程度煮込む

圧力ピンが下がったら、圧力鍋の蓋を開けて「砂糖150g」と「塩1.5g」を入れて10分程「へら」で小豆が焦げないように混ぜながら煮込みます。煮汁が無くなってきたら完成です。

「おはぎ」を作る場合など「水分量の少ないあんこ」を作りたい場合は、煮込む前に余分な水を捨てるなどして調整します。

- 砂糖は小豆が煮えて柔らかくなった後の最終工程で入れる

砂糖を入れる順番を間違えるとどうなる?

砂糖を最後に入れるのは、小豆が柔らかくなった状態で砂糖を入れないと小豆が硬いままになってしまうためです。

砂糖を入れる順番を間違えて最初に圧力を掛けて煮る際に入れてしまうと、下の画像のようなカチカチ小豆が出来上がります。飴みたいで、まぁこれはコレで美味しかったのでヨシとして食べましたけど。「あんこ」ではありません。なんか斬新なお菓子を作ってしまった!?

あんこを手作りするメリット

- 甘さ控えめ「あんこ」が作れる

- 材料にこだわった「あんこ」が作れる

- 小豆の風味がしっかりした「あんこ」が作れる

- 出来立ての「あんこ」を食べられる

あんこの保存方法

あんこに空気が触れないようにピッタリとラップをして冷蔵庫で4日程度保存可能です。

保存容器を熱消毒しておき、できるだけ空気に触れないようにすると長持ちします。また砂糖の量が多い方が日持ちします。浸透圧の関係で腐敗菌の水分を奪うためです。

冷凍庫であれば1カ月程度保存可能です。1回に使い易い分量に小分けして冷凍するのがポイントです。

- 冷蔵4日

- 冷凍1カ月

コメント